企業のグローバル展開が加速する現代において、Webサイトやマニュアル、各種資料など、翻訳が必要なコンテンツは増え続けています。「機械翻訳のスピードは魅力だが、品質が不十分でそのままでは使えない」「かといって、すべてを人手で翻訳するとコストと納期が課題になる」このようなジレンマを抱えている担当者の方も多いのではないでしょうか。

その解決策として今、注目されているのが「ポストエディット」です。ポストエディットとは、機械翻訳が生成した文章を人間が修正・改善する手法で、翻訳のコスト、スピード、品質の最適なバランスを実現する鍵となります。

本記事では、ポストエディットの基本的な概念から、そのメリットや注意点、効果的な活用シーンまでを分かりやすく解説します。この記事を読めば、ポストエディットを正しく理解し、自社の翻訳業務を最適化するための具体的なヒントが得られます。

ポストエディットとは何か?

ポストエディット(Post-Editing/PE)とは、機械翻訳(Machine Translation/MT)によって生成された訳文を、人間が確認し、修正・編集する作業プロセスを指します。近年、AI技術の進化により機械翻訳の精度は飛躍的に向上しましたが、完璧ではありません。

そこで、機械翻訳の「スピード」と「コスト効率」という利点を活かしつつ、人間の「正確性」と「表現の自然さ」を加えて品質を高めるために、ポストエディットという手法が重要視されるようになりました。

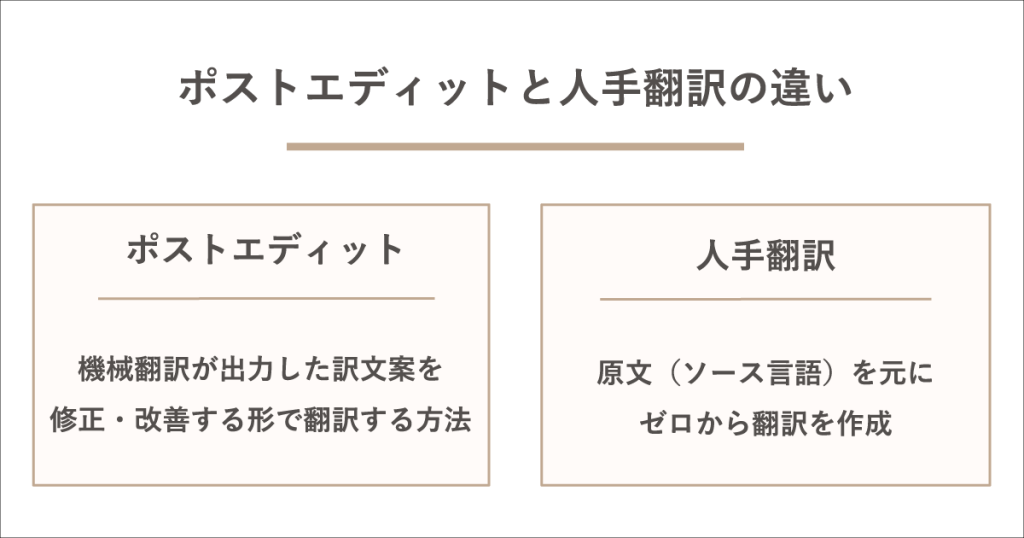

ポストエディットと人手翻訳との根本的な違い

ポストエディットと従来の人手翻訳(Human Translation/HT)の最も大きな違いは、翻訳者が作業を開始する時点の成果物にあります。人手翻訳では、翻訳者は原文(ソース言語)のみを元に、ゼロから訳文(ターゲット言語)を作成します。

一方、ポストエディットでは、翻訳者はまず機械翻訳が出力した訳文案に目を通し、それを修正・改善するという形で作業を進めます。つまり、翻訳のたたき台がすでにある状態から始めるのがポストエディットです。このプロセスの違いが、後の工程の生産性やコストに大きく影響します。

ポストエディットが求められるようになった背景

ポストエディットが広く採用されるようになった背景には、ニューラル機械翻訳(NMT)の台頭があります。NMTは、従来の機械翻訳技術と比較して、格段に流暢で自然な文章を生成できるようになりました。しかし、その流暢さゆえに、一見すると正しい文章に見えても、文脈の誤解や固有名詞の間違い、肯定と否定の取り違えといった重大な誤訳が含まれていることがあります。

そのため、機械翻訳の結果をそのままビジネスで利用するにはリスクが伴います。この機械翻訳の不完全さを補い、ビジネスで通用する品質を担保するために、人間の専門家による最終的なチェックと修正、すなわちポストエディットの工程が不可欠となったのです。

ポストエディットの2つの主要な種類

ポストエディットは、求められる品質レベルや用途に応じて、主に「フルポストエディット」と「ライトポストエディット」の2種類に分類されます。両者の違いを理解し、目的に合わせて適切に使い分けることが重要です。

| 項目 | フルポストエディット(FPE) | ライトポストエディット(LPE) |

| 目的 | 人手翻訳と同等の品質を確保する | 意味が理解できるレベルの品質を確保する |

| 作業範囲 | 誤訳修正、用語・文体統一、表現の最適化 | 重大な誤訳や文法ミスの修正が中心 |

| 原文参照 | 必須 | 場合による(訳文のみで判断することもある) |

| 適した用途 | 契約書、プレスリリース、マニュアル、Webサイト | 社内資料、FAQ、情報収集目的の文書 |

| コスト | 比較的高価 | 比較的安価 |

| 納期 | 比較的長い | 比較的短い |

フルポストエディット(FPE)の概要と目的

フルポストエディット(Full Post-Edit/FPE)は、人手翻訳と同等に近い品質を目指すための入念な編集作業です。ポストエディターは、原文と機械翻訳の訳文を厳密に比較し、誤訳や訳抜けの修正はもちろん、用語の統一、文体やトーンの調整、文化的な背景を考慮した表現の最適化まで行います。契約書や公式なプレスリリース、マーケティング資料など、訳文の正確性と自然さが極めて重要となるコンテンツに適しています。

ライトポストエディット(LPE)の概要と目的

ライトポストエディット(Light Post-Edit/LPE)は、訳文の意図が「伝わる」ことを最低限の目標とする、簡易的な修正作業です。主に、明らかな誤訳や文法的な誤りを修正することに焦点を当て、文体や表現の細かなニュアンスまでは調整しないことが一般的です。社内向けの資料や、大量の情報を迅速に把握する必要があるナレッジベースなど、完璧な品質よりもスピードとコストが優先される場合に適しています。

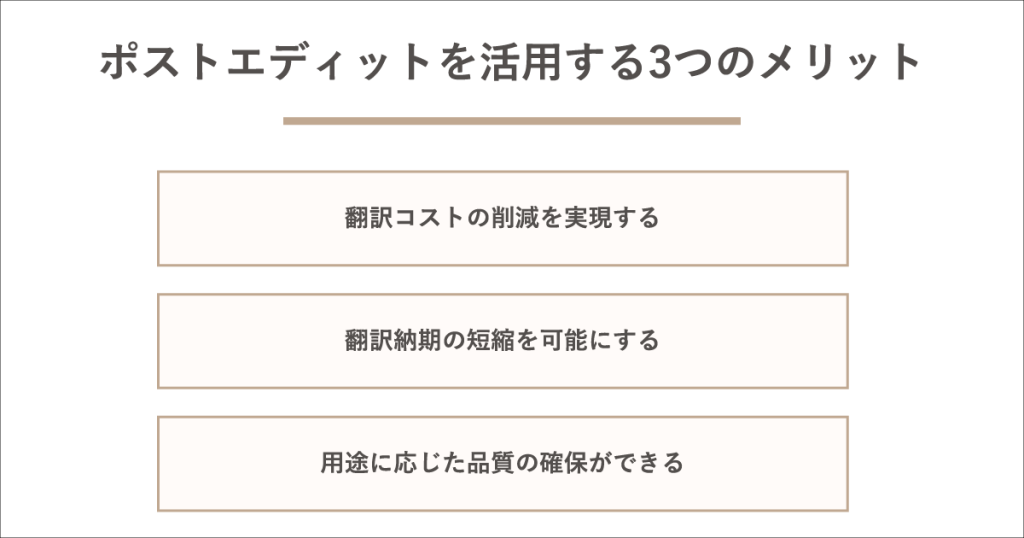

ポストエディットを活用する3つのメリット

ポストエディットを導入することで、企業は翻訳業務において「コスト」「スピード」「品質」のバランスを最適化できます。具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。

翻訳コストの削減を実現する

最大のメリットの一つがコスト削減です。ゼロから翻訳を行う人手翻訳に比べ、ポストエディットは機械翻訳の出力をベースに作業するため、翻訳者一人当たりの生産性が向上します。特に、機械翻訳の品質が高い場合、修正作業が少なく済むため、全体の作業時間が短縮されます。この時間短縮が、最終的に翻訳会社に支払う費用、すなわち翻訳コストの削減に直結するのです。

翻訳納期の短縮を可能にする

コスト削減と並ぶ大きなメリットが、納期の短縮です。機械翻訳は、膨大な量のテキストであっても瞬時に訳文を生成します。その後の人間による修正作業(ポストエディット)に要する時間を含めても、全文を人手で翻訳するよりはるかに速く成果物を完成させることが可能です。新製品の情報を迅速に多言語で展開したい場合や、頻繁に更新されるWebコンテンツの翻訳など、スピードが求められるビジネスシーンで大きな力を発揮します。

用途に応じた品質の確保ができる

ポストエディットは、すべての翻訳に最高の品質を求めるのではなく、コンテンツの用途や目的に応じて品質レベルを柔軟に調整できる点がメリットです。例えば、外部公開する重要なマーケティング資料はフルポストエディットで品質を追求し、社内での情報共有が目的のドキュメントはライトポストエディットでコストとスピードを優先するといった使い分けが可能です。これにより、予算と要求品質のバランスを取りながら、合理的な翻訳運用を実現できます。

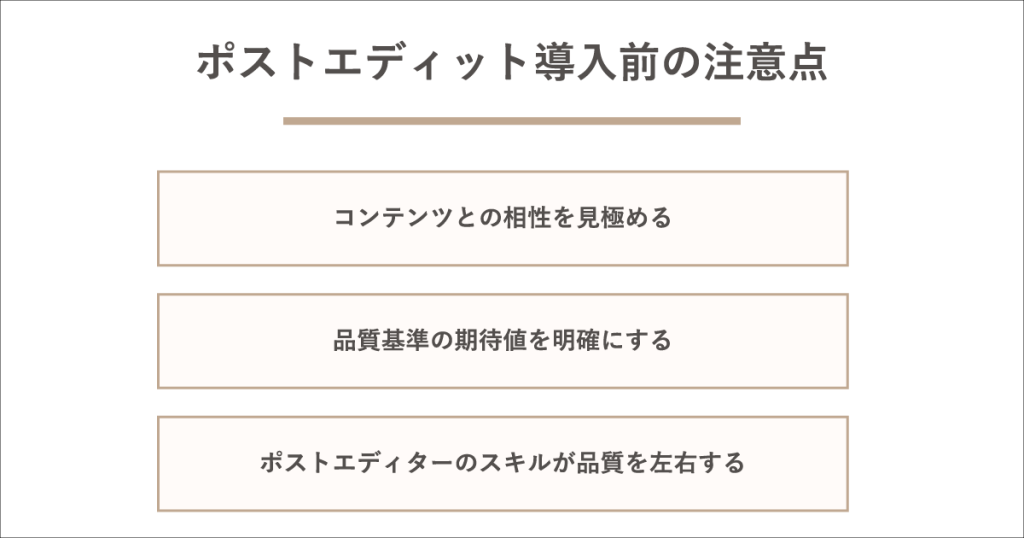

ポストエディット導入前の注意点

ポストエディットは多くのメリットをもたらしますが、万能ではありません。導入を成功させるためには、いくつかの注意点を事前に理解しておく必要があります。

コンテンツとの相性を見極める

ポストエディットは、その土台となる機械翻訳の品質に大きく依存します。創造性や情緒的な表現が求められるコピーライティング、企業のブランドイメージを伝えるスローガン、文化的な背景の深い理解が必要なコンテンツは、機械翻訳が苦手とする領域です。このようなコンテンツに対してポストエディットを試みても、結果的に大幅な修正が必要となり、かえって非効率になる場合があります。まずは、翻訳対象のコンテンツが機械翻訳に適しているかを見極めることが肝心です。

品質基準の期待値を明確にする

依頼側と作業者側で、完成品の品質に対する期待値にズレが生じないようにすることが極めて重要です。特にライトポストエディットを依頼する場合、「意味が伝わるレベル」という定義は主観的で曖昧になりがちです。具体的にどの程度の誤りを許容し、どこまで修正を求めるのかを事前に明確なガイドラインとして定め、サンプルを交えて共有することが、後のトラブルを防ぎます。

ポストエディターのスキルが品質を左右する

ポストエディットは、単なる言語の修正作業ではありません。優れたポストエディターは、高い語学力に加え、機械翻訳の特性やクセ(間違いやすいパターンなど)を熟知している必要があります。

また、原文と訳文を比較して瞬時に問題点を見抜き、効率的に修正する独自のスキルが求められます。したがって、「翻訳者なら誰でもポストエディットができる」と考えるのは間違いです。信頼できる実績を持つ翻訳会社や、ポストエディットの専門トレーニングを受けた翻訳者に依頼することが、最終的な品質を担保する上で不可欠です。

ポストエディットはどのような場面で有効か?

ポストエディットの特性を理解すると、どのような場面でその効果を最大限に発揮できるかが見えてきます。コンテンツの種類によって有効性は異なり、以下の表のようにまとめることができます。

ここからは、それぞれの具体的なケースについて詳しく見ていきましょう。

| コンテンツの種類 | ポストエディットの有効性 | 理由 |

| 技術マニュアル | 高い | 定型文が多く、機械翻訳の品質が安定しやすい。 |

| プレスリリース | 中〜高い(FPE推奨) | 速度と正確性が求められるが、最終的な表現の調整が不可欠。 |

| 社内向け情報 | 高い(LPE推奨) | 意味の伝達が主目的であり、コストと速度が優先される。 |

| マーケティングコピー | 低い | 創造性や文化的なニュアンスが重要で、機械翻訳に不向き。 |

| 契約書 | 低~中 | 厳密な正確性が求められるため、専門家による入念なチェックが前提。 ※契約書の内容によっては、専門の翻訳者に初めから依頼される方が良い場合もある。 |

| 特許文献 | 中〜高い | 文献なので、誤解の余地がないように正確かつ完全に書かれているため機械翻訳に向いている。 |

社内向けマニュアルや大量のドキュメント

取扱説明書や社内規定、技術仕様書など、定型的な表現が多く、大量に存在するドキュメントの翻訳はポストエディットに非常に適しています。これらの文書では、創造的な表現よりも情報の正確性が重視されるため、機械翻訳の出力をベースに修正を加えることで、効率的に品質を担保できます。

高い頻度で更新が必要なWebコンテンツ

ニュース記事やブログ、ECサイトの商品説明など、頻繁に内容が更新され、かつ迅速な情報公開が求められるWebコンテンツもポストエディットの活用が有効です。全てを人手で翻訳していては更新のスピードに追いつけない場合でも、機械翻訳とポストエディットを組み合わせることで、タイムリーな情報発信が可能になります。

マーケティングや契約書で利用する際の留意点

マーケティング関連の文書や法的な拘束力を持つ契約書にポストエディットを適用する際は、最大限の注意が必要です。これらの文書は、単語一つの選択が大きな影響を及ぼす可能性があるため、最低限の修正で済むライトポストエディットは適していません。必ずフルポストエディットを選択し、その分野の専門知識を持つ経験豊富なポストエディターに依頼することが絶対条件となります。

ポストエディットを成功させるためのポイント

ポストエディットを効果的に運用し、期待する成果を得るためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

適切な機械翻訳エンジンの選定

ポストエディットの効率は、使用する機械翻訳エンジンの性能に大きく左右されます。現在では様々な翻訳エンジンが存在し、それぞれが得意とする言語ペアや専門分野が異なります。自社のコンテンツに最も適したエンジンを選定することで、ポストエディットの作業負荷を軽減し、より高い費用対効果を期待できます。可能であれば、複数のエンジンを比較検討することをお勧めします。

明確な品質ガイドラインの作成

プロジェクトを開始する前に、具体的で明確な品質ガイドラインを作成し、翻訳会社やポストエディターと共有することが不可欠です。このガイドラインには、用語集(Glossary)やスタイルガイド(文体、敬称の統一ルールなど)、そしてフル/ライトポストエディットの具体的な作業範囲と許容範囲を定義します。この基準が明確であるほど、成果物の品質が安定し、手戻りのリスクを減らすことができます。

信頼できる翻訳会社を選ぶ

最終的に、ポストエディットの品質は作業を行う「人」のスキルに依存します。ポストエディットの実績が豊富か、専門分野に対応できるポストエディターが在籍しているかなどを基準に、信頼できる翻訳会社をパートナーとして選ぶことが成功への鍵となります。

まとめ

本記事では、ポストエディットの基本からメリット、注意点、実践的な活用法までを解説しました。ポストエディットは、機械翻訳の進化によって生まれた、現代の翻訳業務における強力な選択肢です。コスト、スピード、品質というトレードオフの関係にある要素を、ビジネスの目的に応じて最適化することを可能にします。自社のコンテンツの特性を理解し、本記事で紹介したポイントを踏まえることで、翻訳プロセスの生産性を大きく向上させることができるでしょう。

クロスランゲージでは、多様なビジネスニーズに対応する様々な自動翻訳サービスを展開しています。

例えば、会議の自動文字起こしと翻訳を同時実現できる「AI議事録取れる君」や、サイトの多言語化を支援する「WEB-Transer@ホームページAI」等です。

その他、ご要望に応じたソリューションをご用意していますので、是非ご興味がある方は製品・サービス一覧をご覧ください(製品・サービス一覧 – 【公式】株式会社クロスランゲージ)